Sejak lama, film menjadi salah satu medium penting dalam merawat ingatan tentang Palestina.

Beragam karya lahir dengan sudut pandang berbeda, namun menyatu pada poros yang sama.

Yaitu, pergulatan dengan pendudukan, pencarian identitas, dan upaya menjaga memori kolektif.

Melalui pengalaman pribadi dan pendekatan artistik yang beragam, film-film itu tak hanya merekam penderitaan manusia, tetapi juga menegaskan peran sinema sebagai sarana perlawanan sekaligus narasi tandingan bagi sejarah resmi.

Dalam ruang sinema Palestina, perempuan tampil bukan sekadar figur pasif. Ia hadir sebagai suara yang menolak dilenyapkan, sebagai ingatan yang hidup.

Sosok ibu yang menanam harapan pada generasi baru, gadis muda yang melawan belenggu sosial dan politik, hingga tahanan atau pengungsi yang menggenggam erat benang-benang kisah agar tak terburai di pusaran lupa.

Kamera pun tidak berhenti pada perang dan pengusiran, melainkan menangkap denyut perempuan yang bertahan di bawah hujan peluru.

Bahkan, pengalaman keibuan dipandang melampaui batas biologis—menjadi bentuk kebudayaan, bahkan resistensi.

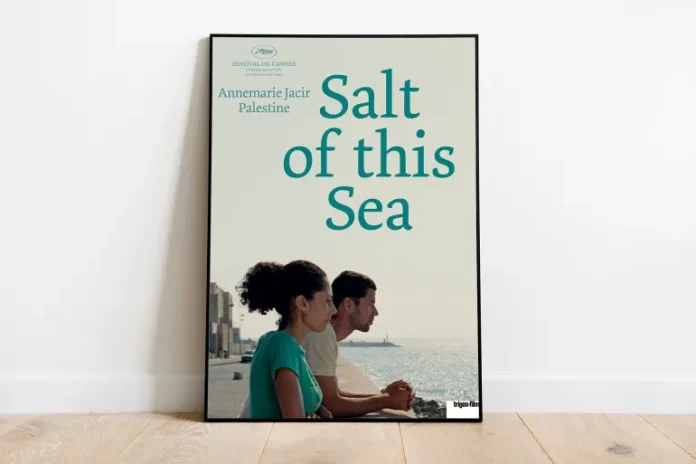

Salt of this sea dan jejak identitas ganda

Film Salt of This Sea (2008) karya sutradara sekaligus penulis naskah Annemarie Jacir mengangkat kisah Soraya, perempuan Palestina kelahiran Amerika Serikat (AS).

Ia memutuskan pulang ke tanah leluhur untuk menuntut kembali warisan keluarganya, sekaligus haknya atas tanah.

Perjalanan itu membawanya pada pertemuan dengan seorang pemuda lokal, juga pada kenyataan getir tentang wajah pendudukan: pengusiran, keterbatasan, dan tekanan yang mewarnai kehidupan sehari-hari rakyat Palestina.

Jacir menghadirkan kisah itu dengan sentuhan puitis, memadukan lanskap yang indah dengan kenyataan pahit tokoh-tokohnya.

Dialog yang ditulis dengan cermat menyingkap kegamangan identitas ganda sang tokoh utama, sementara musik latar berhasil membangun nuansa kehilangan, sekaligus kerinduan pada tanah asal.

Film ini bukan sekadar kisah cinta atau penemuan diri. Salt of This Sea menampilkan seorang perempuan yang berhadapan dengan dua tembok sekaligus: kekuasaan pendudukan dan norma patriarki.

Di baliknya, hadir potret generasi perempuan Palestina yang terbelah antara akar dan pengasingan.

The tower dan mimpi tak pernah padam

Kisah lain datang dari film animasi The Tower (2018), produksi bersama Norwegia, Swedia, dan Prancis.

Disutradarai Mats Grorud, film ini terlahir dari pengalamannya hidup setahun penuh di kamp pengungsi Burj al-Barajneh, Lebanon.

Dari situ ia menyerap cerita keseharian, luka, sekaligus harapan para pengungsi Palestina.

Film ini bertutur tentang Warda, seorang anak perempuan di kamp yang berusaha menemukan kunci rumah keluarganya yang hilang sejak peristiwa Nakba 1948.

Dalam pencariannya, ia berjumpa dengan anggota keluarga yang menceritakan kisah empat generasi pengungsi.

Narasi bergerak antara kenangan dan kenyataan, memperlihatkan bagaimana ingatan diwariskan dari nenek hingga ibu, dari ibu ke anak.

Meskipun Warda hanyalah seorang anak, ia menjadi simbol generasi baru yang tetap memelihara mimpi kembali, meski dihantui masa lalu dan hambatan masa kini.

The Tower menegaskan peran perempuan sebagai penjaga ingatan, yang tak berhenti pada fungsi biologis semata, melainkan sebagai pewaris sejarah dan pembawa harapan.

Dengan teknik stop motion dan kebebasan visualnya, film ini berhasil menyentuh khalayak dewasa sekaligus anak-anak.

Survivors of the ashes: Suara dari Gaza

Sementara itu, dokumenter pendek Survivors of the Ashes (2016) karya Nihad Abu Taima menampilkan wajah paling getir dari perang Gaza.

Diproduksi dengan dukungan lembaga Italia CISS dan Federasi Umum Perempuan Palestina, film ini memakan waktu 6 bulan pengambilan gambar.

Film tersebut merekam 200 hari perang melalui kesaksian langsung dan data statistik yang mengejutkan.

Film ini menyoroti penderitaan perempuan Gaza: ada yang kehilangan orang terkasih, ada yang hidup di tenda pengungsian dengan kelaparan dan kekurangan obat-obatan, ada pula yang menjalani hari di bawah dentuman bom tanpa kepastian hidup.

Abu Taima juga mengungkap realitas kekerasan fisik dan seksual yang menimpa perempuan tahanan.

Yang membuat film ini berbeda adalah keberanian sang sutradara untuk menempatkan perempuan sebagai pusat cerita. Mereka bukan sekadar korban, melainkan saksi yang bersuara.

Campuran antara data faktual dan kesaksian personal menjadikannya semacam arsip feminis yang mengutuk perang, sekaligus menggambarkan daya tahan yang tak mudah dipatahkan.

Perempuan sebagai penulis sejarah

Ketiga film itu—Salt of This Sea, The Tower, dan Survivors of the Ashes—menunjukkan bagaimana sinema Palestina bertransformasi menjadi ruang perlawanan alternatif.

Di dalamnya, perempuan tampil bukan hanya sebagai objek penderitaan, tetapi sebagai subjek yang menyusun narasi, mewariskan ingatan, dan mengubah duka menjadi kekuatan.

Dalam gambar-gambar itu, kita melihat perempuan Palestina menulis sejarahnya sendiri dengan kamera sebagai pena.

Sebuah sejarah yang menolak dihapus, meski ada upaya sistematis untuk mengaburkan atau menghilangkannya.

Pada akhirnya, sinema ini tak hanya memotret tragedi, melainkan juga mengabadikan kekuatan perempuan dalam mengubah luka menjadi makna kemanusiaan yang abadi.