Oleh: Sami Al-Arian*

Bulan lalu, utusan Amerika Serikat (AS) untuk Suriah dan Lebanon, Tom Barak, membuat pernyataan yang sarat makna.

“Dalam cara pandang Israel, garis batas yang dibuat oleh Sykes-Picot tidak ada artinya,” katanya.

Ia lalu menambahkan, entitas Zionis akan bergerak ke mana pun dan kapan pun yang diinginkan, demi memastikan tidak terulang peristiwa 7 Oktober.

Jika dikupas dari kalimat provokatifnya, pernyataan itu menyisakan satu pesan terang: dalam dunia pasca-7 Oktober, Israel bersikeras melanjutkan strategi hegemoninya, strategi yang melampaui peta warisan kolonialisme lama.

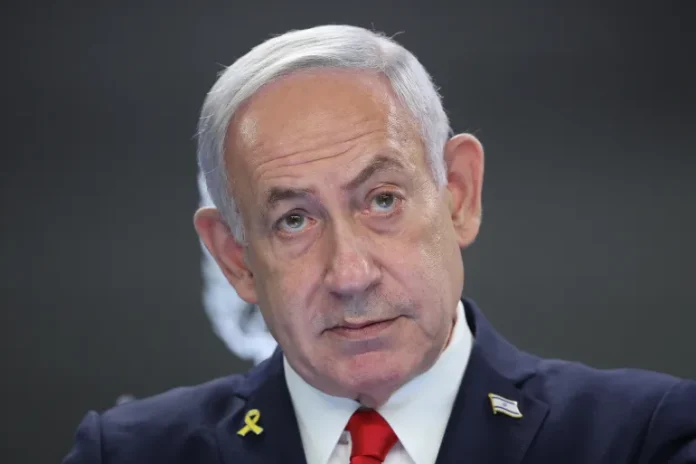

Sejak akhir 2023, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu—yang tetap bertahan di kursinya meski sedang diburu Mahkamah Pidana Internasional atas tuduhan kejahatan perang di Gaza—mencetuskan apa yang ia sebut sebagai “doktrin hari berikutnya”.

Doktrin ini berpijak pada satu syarat utama: perang genosida hanya akan berhenti bila rakyat Palestina tunduk sepenuhnya pada dominasi Israel.

Namun, ambisi tersebut tidak berhenti di Gaza. Perang yang tak kunjung padam itu melebar ke kawasan, melalui serangan-serangan lain yang menyasar siapa pun yang dianggap sebagai musuh negara Yahudi.

Tujuannya bukan semata mengamankan diri, melainkan juga merombak ulang peta politik dan geografis dunia Arab.

Pernyataan Netanyahu sebelum berangkat ke Washington awal Februari lalu semakin mempertegas arah itu.

Di landasan Bandar Udara Ben Gurion, ia menegaskan bahwa keputusan-keputusan mereka telah mengubah peta.

“Dengan bekerja bersama Trump, kami bisa mengubahnya lebih jauh lagi,” tegasnya.

Menggambar ulang peta regional

Sejak awal 2024, Netanyahu gencar memasarkan rencana resmi pertama Israel untuk “hari setelah perang”.

Dalam rancangan itu, entitas Zionis menegaskan akan tetap menguasai sepenuhnya Tepi Barat, sambil menghancurkan Gaza dan kembali mendudukinya secara langsung.

Pada Juli 2024, saat kembali berkunjung ke Washington, Netanyahu menegaskan, “Dalam waktu dekat, kendali keamanan tertinggi di Gaza harus tetap berada di tangan kita.”

Sejak itu hingga sepanjang 2025, pemerintah Israel konsisten bertindak dengan asumsi tersebut.

Langkah nyata terlihat ketika Israel merebut Koridor Philadelphi di perbatasan Gaza–Mesir. Tindakan ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap Perjanjian Damai Mesir–Israel tahun 1979. Tujuannya jelas: memperluas zona penyangga.

Para pejabat Israel juga menekankan kebijakan itu akan berlanjut bahkan setelah adanya jeda pertempuran, bersamaan dengan propaganda mengenai pengusiran dan pemindahan paksa penduduk Gaza.

Setelah tercapainya gencatan senjata dengan Hizbullah pada November 2024, pemerintah Israel mengumumkan tetap bercokol di lima titik strategis di Lebanon selatan.

Dengan itu, zona penyangga diperluas ke arah utara. Namun, sejak kesepakatan itu diteken, Israel sudah melakukan ribuan pelanggaran.

Dalam hitungan hari setelah runtuhnya rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024, Israel kembali bergerak.

Invasi ke Suriah dilakukan, dengan menduduki lebih dari 600 kilometer persegi wilayah baru—luas yang melebihi separuh Dataran Tinggi Golan yang telah dikuasai sejak 1967.

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan secara terbuka bahwa militer siap bertahan di Suriah tanpa batas waktu.

“Kami akan menduduki zona keamanan di Hermon, dan memastikan seluruh kawasan selatan Suriah bebas dari senjata dan ancaman,” katanya.

Setidaknya enam pangkalan militer baru dibangun di wilayah yang mereka sebut “zona demiliterisasi”.

Netanyahu bahkan menegaskan, perjanjian tahun 1974 yang mengatur garis pemisah sudah tidak berlaku, sebab ditandatangani dengan rezim Assad sebelumnya.

Jika pernyataan Tom Barak terdengar familiar, itu bukan kebetulan. Pola strategi ini sudah muncul jauh sebelum 7 Oktober, bahkan satu dekade sebelum Perjanjian Oslo.

Pada 1982, Oded Yinon, dalam makalahnya “Strategi Israel untuk Tahun 1980-an”, menggambarkan visi tatanan kawasan yang tidak lagi bersandar pada garis Sykes–Picot, melainkan pada entitas-entitas kecil berbasis sektarian yang mengelilingi Israel.

Kesimpulan dari gagasan Yinon jelas: membongkar seluruh tatanan Sykes–Picot. Dalam makalahnya, ia menuliskan visi Israel untuk meruntuhkan negara-negara di sekitar, bahkan melampaui itu.

Contoh yang ia sebutkan cukup gamblang: Lebanon, Suriah, Irak, Mesir, Sudan, hingga Libya. Ia menuliskan antara lain:

- “Perpecahan total Lebanon menjadi lima entitas akan menjadi preseden bagi seluruh dunia Arab.”

- “Pemecahan Mesir secara geografis ke dalam wilayah-wilayah terpisah adalah tujuan politik Israel di front baratnya.”

- “Pecahnya Suriah dan Irak menjadi daerah berbasis etnis atau agama merupakan tujuan utama Israel di front timurnya.”

- “Jika Mesir terfragmentasi, negara-negara seperti Libya dan Sudan tidak akan bertahan dalam bentuknya yang sekarang.”

Rencana besar itu, tentu saja, tidak seluruhnya mewujud dalam realitas. Namun, dokumen bersejarah ini menyingkap inti dari ideologi Zionisme: dominasi total yang ditempuh melalui pelemahan politik menyeluruh.

Dengan kata lain, “Balkanisasi” dunia Arab dalam skala penuh.

Doktrin pinggiran dan pemanfaatan kaum minoritas

Jauh sebelum gagasan Yinon, Perdana Menteri pertama Israel, David Ben-Gurion, sudah merintis apa yang ia sebut sebagai “doktrin pinggiran” sejak dekade 1950-an.

Strateginya adalah menjalin aliansi dengan negara-negara non-Arab dan komunitas minoritas di pinggiran dunia Arab.

Mitra yang disasar antara lain Iran sebelum Revolusi 1979, Turki sebelum era Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), serta Ethiopia.

Israel juga aktif memanfaatkan aktor non-negara: sebagian faksi Kurdi di Irak utara, Tentara Pembebasan Rakyat Sudan di Sudan Selatan, hingga sejumlah milisi Maronit di Lebanon.

Logika itu pernah ditegaskan secara gamblang oleh Perdana Menteri Menachem Begin pada 1980.

“Jika minoritas Kristen di Lebanon diserang, Israel tidak akan tinggal diam,” katanya.

Lebih dari empat dekade kemudian, logika yang sama kembali dipakai. Sejak jatuhnya rezim Suriah pada akhir 2024, Israel berulang kali menyerang negeri itu dengan alasan melindungi minoritas Druze.

Untuk membenarkan serangan terhadap peralatan militer Suriah sekaligus menduduki lebih banyak wilayah, Netanyahu bahkan menyampaikan pesan langsung kepada komunitas Druze di Suriah dua bulan lalu.

Ia mengklaim bahwa Israel “sedang menyelamatkan saudara-saudara Druze dan memberantas gerombolan rezim.”

Di Suriah, seperti halnya di Irak, pola yang dijalankan selama dua dekade terakhir terlihat serupa: mulai dari upaya perubahan rezim, pengacauan politik, hingga mendorong perang saudara.

Langkah itu berujung pada lahirnya kanton-kanton sektarian—wilayah otonomi Kurdi, kawasan Druze, kanton Alawi, serta kantong Sunni dan Syiah yang rapuh.

Semua ini menjadi instrumen praktis untuk mewujudkan peta yang pernah digagas Yinon.

Jejak sejarah juga menunjukkan hubungan erat strategi Israel dengan realitas politik kawasan.

Pada Juli 2011, hanya lima bulan setelah Sudan Selatan resmi merdeka, Presiden Salva Kiir dalam kunjungan perdananya ke Israel mengatakan bahwa tanpa Israel, mereka tidak akan pernah bisa berdiri.

Ucapan itu memberi konfirmasi pahit: gagasan Yinon tentang fragmentasi dunia Arab sejak awal 1980-an benar-benar menjadi pertanda buruk.

Empat dekade kemudian, banyak di antara rancangan itu yang sudah terealisasi dalam bentuk pecahnya negara-negara di kawasan.

Batas-batas Zionis dan logika strategis

Dalam spektrum politik Israel, para pemimpin Zionis kerap menggambarkan batas-batas negara bukan sebagai garis internasional yang sahih dan terlindungi, melainkan sebagai kebutuhan strategis semata.

Saat perundingan pemisahan pasukan Israel dan Mesir di Sinai pada 1975—yang kemudian diintegrasikan dalam Perjanjian Damai Mesir–Israel tahun 1979—para pemimpin Israel bersikeras menjadikan Sinai sebagai zona penyangga.

Shimon Peres, kala itu menjabat Menteri Pertahanan sebelum kemudian menjadi perdana menteri dan presiden, menegaskan dalam perundingan “Sinai II” bahwa Israel membutuhkan “zona penyangga dan wilayah Mesir yang berada di bawah administrasi sipil.”

Beberapa tahun kemudian, hanya beberapa hari setelah invasi Israel ke Lebanon pada 1982, Perdana Menteri Menachem Begin mengungkap alasan sebenarnya di hadapan Knesset.

“Begitu tentara Israel membentuk zona aman sejauh 40 kilometer di utara perbatasan, maka tugas kita telah selesai,” katanya.

Nada serupa juga terdengar dari Yitzhak Rabin. Bahkan setelah tercapainya Perjanjian Oslo, pada Oktober 1995 ia menegaskan di hadapan Knesset.

“Perbatasan keamanan Israel akan berada di Lembah Yordan, dalam arti seluas-luasnya,” tegasnya.

Tiga dekade kemudian, Netanyahu memperbarui formulasi itu dengan mengarahkan pandangan ke Gaza.

Pada 2024, ia kembali menegaskan bahwa dalam waktu dekat, kendali keamanan tertinggi di sana harus tetap berada di tangan mereka.

Rangkaian pernyataan itu memperlihatkan konsistensi. Selama puluhan tahun, strategi ekspansionis Israel dijalankan dengan metode yang sama: menciptakan ketidakstabilan, mendirikan sabuk pengaman, membangun zona penyangga, hingga menduduki jalur-jalur strategis.

Semua itu dibarengi dengan penguasaan jalur pengawasan, sistem peringatan dini, akses mudah ke wilayah lawan, serta kebebasan untuk melakukan serangan militer tanpa batas.

Di sinilah letak kedalaman historis dari ucapan Tom Barak. Jika Sykes dan Picot seabad lalu menggambar peta kawasan berdasarkan kompromi kolonial, maka para pemimpin Zionis selama beberapa dekade berikutnya menentukan sendiri instrumen penguasaan wilayah.

Dengan kata lain, bukan menghapus batas-batas dari peta, melainkan menundukkannya pada logika hegemoni geopolitik dan militer.

7 Oktober dan imbas kebijakan Israel

Bagi sebagian kalangan, rencana ideologis yang pernah digagas Oded Yinon dianggap utopis, bahkan jauh dari kenyataan.

Namun, kebijakan Israel hari ini justru memperlihatkan konsistensi pada doktrin strategis tersebut, yang sejak lama diinternalisasi para pengambil keputusan Zionis.

Ia dijalankan dengan visi ekspansionis yang merefleksikan kerangka Yinon, tanpa terikat pada hukum internasional dan tanpa memberi bobot pada diplomasi.

Semua itu dimungkinkan berkat sokongan penuh dan tanpa syarat dari AS.

Arah kebijakan Israel kini dapat diringkas ke dalam 3 poros utama.

Yaitu, menjadikan kebebasan operasi militer sebagai prioritas, melemahkan dan memecah belah negara-negara tetangga alih-alih membiarkan mereka tetap solid, serta membangun hubungan strategis dengan minoritas dan pihak pinggiran untuk mereduksi dominasi mayoritas Arab maupun Islam di kawasan.

Yinon memang meletakkan logika dan visinya, namun kesempatan emas muncul pasca 7 Oktober. Respons brutal Israel terhadap serangan tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan citra dominasi dan kendali yang runtuh seketika akibat “Thaufan Al-Aqsha”.

Dalam kerangka inilah komentar Tom Barak tentang warisan Sykes-Picot menemukan relevansinya. Ketika Israel ditantang secara nyata, seperti yang terjadi pada 7 Oktober, ia cenderung bereaksi dengan kesombongan dan kebijakan hegemonik—baik politik, militer, maupun regional. Itulah makna sesungguhnya dari “kendali tertinggi”.

Dalam sebuah pernyataan terbuka—meski disampaikan dalam bahasa Ibrani—Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut dirinya tengah menjalankan “misi historis dan spiritual”, serta merasa “sangat terikat dengan visi Tanah Perjanjian dan Israel Raya”.

Pernyataan ini mempertegas dimensi ideologis dari kebijakan kolonial dan sikap superior yang tampak, bukan hanya di wilayah pendudukan Palestina, tetapi juga di Lebanon, Suriah, dan kawasan secara lebih luas.

Selama hampir dua tahun terakhir, Gaza dan penduduknya hidup di bawah bayang-bayang kebijakan genosida serta dominasi militer Israel, sementara struktur permukiman dan rencana aneksasi di Tepi Barat terus berjalan tanpa jeda.

Semua itu berpotensi mengacaukan upaya Washington untuk mendorong normalisasi hubungan Israel dengan Arab Saudi maupun negara regional lain.

Lebih jauh, dengan meningkatnya agresi Israel di wilayah Palestina, disertai bentrokan berkala di Lebanon, Suriah, Yaman.

Bahkan kemungkinan konfrontasi dengan Iran, serta serangan sporadis di tempat-tempat jauh seperti Tunisia atau Qatar, risiko yang dihadapi AS semakin besar.

Tidak hanya kehilangan pengaruh, Washington juga menempatkan keamanan nasional dan kepentingan ekonominya dalam posisi rawan.

Ironisnya, semakin banyak sumber daya yang dikucurkan AS untuk menopang Israel dan memperdalam keterlibatannya di kawasan, semakin sulit pula baginya menahan laju pengaruh global kekuatan besar lain seperti Tiongkok dan Rusia.

Dengan kata lain, kebijakan Israel pasca 7 Oktober bukan hanya memicu instabilitas regional, tetapi juga menantang tatanan geopolitik internasional yang coba dipertahankan Washington.

Respons berbasis regional: Memulihkan hak dan mengukuhkan legitimasi perlawanan

Setiap upaya serius untuk menantang dominasi regional Israel yang menguat harus bertumpu pada dua prinsip dasar: pemulihan hak-hak, serta pengakuan legitimasi perlawanan sebagai instrumen utama perjuangan.

Respons itu harus berwajah regional — nyata dan mandiri — bukan sekadar mengandalkan aliansi militer atau ikatan dengan kekuatan internasional, khususnya AS, yang selama ini menjadi enabler utama bagi kebijakan agresif dan keras kepala Israel.

Pemulihan hak-hak Palestina bukan sekadar kewajiban normatif. Ia berakar pada prinsip hak menentukan nasib sendiri, kesetaraan dalam perlindungan hukum, dan hak kembali.

Secara strategis, tanpa pembebasan tanah, perlindungan keselamatan jiwa warga, dan kembalinya kebebasan secara utuh — termasuk penghentian pendudukan, pengakhiran blokade, penghapusan praktik apartheid, serta penghentian kebijakan pengusiran dan pembersihan etnis — stabilitas kawasan tak kan pernah tercapai.

Dalam kerangka itu, perlawanan — yang berpijak pada hak bela diri, bertujuan membebaskan dari pendudukan, ketidakadilan, dan eksploitasi, serta diakui oleh hukum internasional — harus dipandang sebagai alat utama untuk menghadapi hegemoni tersebut.

Bentuk perlawanan yang efektif meliputi mobilisasi massa, aksi politik, jalur hukum, gerakan sipil, dan semua instrumen perlawanan lainnya yang sah.

Perlawanan semacam ini merubah perimbangan biaya dan konsekuensi, menghentikan impunitas, serta menuntut pertanggungjawaban.

Oleh karena itu, sangat penting perlawanan yang dipimpin rakyat Palestina ini juga mendapatkan dukungan dan keterlibatan seluruh kekuatan progresif di kawasan — rakyat dan negara-negara di dunia Arab dan Islam — bahkan dukungan internasional yang luas.

Perlawanan itu seharusnya menjadi mitra kolektif dalam menghadapi kesombongan dan agresivitas Israel yang telah melampaui batas.

Ia harus mencakup aktivis, organisasi sosial-politik, gerakan pembebasan, kelompok-kelompok yang tertindas, serta pemerintah dan kekuatan nasional yang berpihak pada keadilan.

Yang terpenting, perlawanan ini harus bersifat mandiri: berakar kuat secara nasional dan regional, serta terlindung dari agenda eksternal yang semata-mata mengejar kepentingan sempit—agenda yang selama ini menunda tegaknya keadilan dan menghormati kehendak rakyat.

Menutup lingkaran: Membaca ulang frasa Bruck

Pernyataan Tom Bruck menyebar luas karena menyingkap kenyataan pahit: kepemimpinan Israel saat ini tidak mengakui batas apa pun, kecuali sejauh yang mendukung strategi besar Zionisme untuk mewujudkan “Israel Raya” dan menegakkan hegemoni regional.

Gelombang “Thaufan al-Aqsha” justru memperkuat dorongan itu—menuju kontrol, dominasi, dan penaklukan.

Oded Yinon tidak menciptakan dorongan itu; ia hanya menuliskannya dan memberinya kerangka teoritis.

Begitu pula, kegagalan-kegagalan di kawasan tidak bersumber dari keberadaan kelompok minoritas, melainkan dari bagaimana mereka dimanfaatkan dalam proyek hegemonik Zionis.

Dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya—mulai dari “doktrin pinggiran” Ben Gurion, hingga “garis Yordan Valley” Rabiin, sampai ke kebijakan “pembersihan etnis di Gaza” di bawah Netanyahu—pandangan itu diterjemahkan menjadi kebijakan nyata yang mengatur langkah negara.

Di level kawasan, jawabannya bukanlah menghidupkan kembali legitimasi lama perjanjian Sykes–Picot.

Tantangannya adalah membangun tatanan pasca-Sykes–Picot, di mana persatuan rakyat menjadi fondasi, bukan perpecahan, fragmentasi, atau disintegrasi.

Batas negara memang penting—bukan karena kesakralannya, melainkan karena ia melambangkan kedaulatan dan kemerdekaan.

Tetapi kebijakan perbatasan seharusnya diarahkan untuk membuka ruang kolaborasi: hubungan lintas masyarakat, kunjungan, perdagangan, dan solidaritas kemanusiaan, bukan deretan tank dan kawat berduri.

Dalam kerangka itu, kelompok minoritas hadir sebagai bagian dari mosaik kebudayaan dan politik regional, bukan sekadar kartu tawar-menawar di tangan kekuatan asing.

Dengan begitu, “ketiadaan makna” yang pernah diungkapkan Tom Bruck tidak lagi berdiri sebagai ancaman, melainkan bisa dibaca sebagai peluang.

Yaitu, peluang untuk menegaskan kembali kedaulatan nasional, mempraktikkan kemerdekaan, dan menjaga utuh wilayah tanpa harus menyerahkan tanah ataupun menggambar ulang peta.

*Sami Al-Arian adalah profesor Hubungan Masyarakat dan Direktur Pusat Islam dan Hubungan Global di Universitas Sabahattin Zaim Istanbul, Turki. Tulisan ini diambil dari situs Aljazeera.net dengan judul “Al-Khuṭṭah al-Ṣhuhuniyyah Litaftīt al-Masyriq al-‘Arabī”.