Oleh: Munir Shafiq*

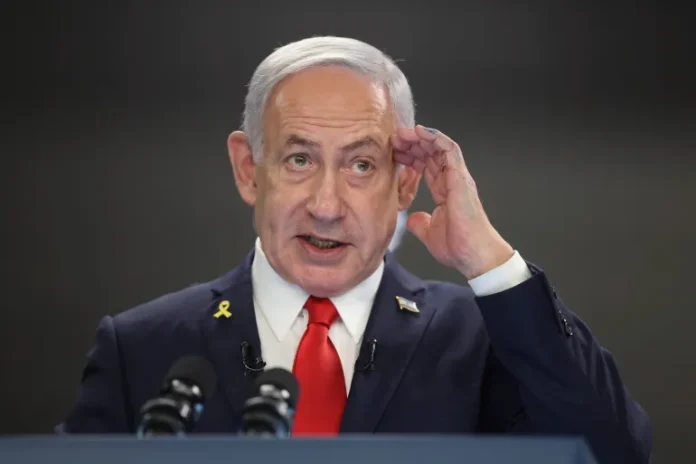

Rencana Benjamin Netanyahu untuk menduduki Kota Gaza sejatinya merupakan bagian dari proyek yang lebih besar: menguasai seluruh wilayah Jalur Gaza.

Namun, rencana itu mendadak berubah setelah Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, Letnan Jenderal Eyal Zamir, menyatakan keberatan.

Alasan yang dikemukakan Zamir tidak dipublikasikan. Meski demikian, besar kemungkinan keberatan itu berkaitan dengan keterbatasan kemampuan tempur militer atau perkiraan besarnya korban yang akan jatuh dalam operasi berskala besar tersebut.

Fakta ini memberi isyarat bahwa kekuatan militer Israel kini lebih rapuh dibandingkan bayangan banyak pihak.

Setelah 21 bulan perang darat di Gaza, pembantaian massal, penghancuran hampir total infrastruktur, dan kebijakan memblokade pangan yang membuat ribuan warga, termasuk anak-anak, terancam kelaparan hingga mati.

Sejumlah laporan menyebut rendahnya minat pasukan cadangan untuk kembali bertugas di Gaza.

Kerugian besar pada unit tank dan kendaraan lapis baja juga diungkap, disertai peningkatan kasus gangguan mental di kalangan prajurit yang pernah terjun langsung di medan tempur.

Dalam situasi seperti itu, keraguan Zamir dapat dimengerti. Risiko besar yang dihadapi militer dalam pertempuran skala penuh—bahkan jika hanya dibatasi di Kota Gaza—tetap mengintai.

Sejumlah mantan perwira senior dari militer, Shin Bet, dan Mossad juga menyatakan bahwa perang yang dipimpin Netanyahu sejak 7 Oktober 2023 tidak memberi hasil strategis yang berarti.

Bahkan ada yang menilai kebijakan militer Netanyahu justru membawa dampak destruktif, baik terhadap kekuatan internal maupun citra Israel di mata dunia.

Hanya sedikit analis yang mendukung klaim Netanyahu tentang “kemenangan” atau “pencapaian”.

Mayoritas justru khawatir rencana pendudukan penuh Gaza—atau bahkan hanya Kota Gaza—akan berujung pada kegagalan, atau lebih buruk lagi, memicu keruntuhan moral pasukan.

Fenomena pelarian prajurit di tengah pertempuran, jika terjadi, berpotensi menular dengan cepat.

Membatasi target operasi pada Kota Gaza tidak menghapus risiko yang ada. Keraguan pimpinan militer terhadap operasi ini tetap setara dengan keraguan terhadap rencana pendudukan penuh.

Tidak tertutup kemungkinan bahwa ancaman menduduki Kota Gaza hanyalah manuver Netanyahu untuk memberi tekanan psikologis terhadap Hamas, tanpa niat melaksanakan operasi tersebut.

Selama hampir dua tahun terakhir, strategi Netanyahu di Gaza mengikuti pola berulang: setiap kali mengalami kegagalan, ia muncul dengan rencana baru yang dipromosikan sebagai jalan keluar untuk mengakhiri perang.

Namun, yang berubah hanya kemasannya—bukan perhitungannya. Israel gagal mematahkan perlawanan dan, sebaliknya, kehilangan simpati di mata dunia.

Sikap keras kepala Netanyahu diduga dilatari kepentingan pribadi dan politik.

Yaitu, mempertahankan kekuasaan dengan menjaga aliansi bersama tokoh sayap kanan ekstrem seperti Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, sekaligus menghindari risiko diadili jika perang dihentikan.

Namun, kekuatan yang menopang sikap itu kini mulai melemah. Tekanan internasional meningkat, termasuk dari negara-negara Eropa yang mengancam menghentikan pasokan senjata dan membuka opsi sanksi.

Sebuah langkah yang turut menempatkan Donald Trump dalam posisi sulit.

Di medan perang, perlawanan di Gaza masih mampu melakukan serangan dan bertahan, sambil memegang teguh tuntutan untuk mengakhiri perang. Keteguhan itu, berpadu dengan dukungan rakyat, menjadi benteng yang sulit ditembus.

Kesimpulannya, rencana Netanyahu untuk menduduki Kota Gaza berisiko mengulang nasib strategi-strategi sebelumnya: gagal bahkan sebelum dimulai.

Jika sejarah dua tahun terakhir menjadi acuan, perubahan yang terjadi hanyalah pada narasi—bukan pada isi maupun realitas di lapangan.

Kesimpulannya, jika menelusuri pandangan para analis dan pengamat politik selama setahun sepuluh bulan terakhir dalam menilai kebijakan Netanyahu di perang Gaza, terlihat pola yang berulang.

Pada setiap tahap, Netanyahu selalu meluncurkan program militer baru untuk menyerang dan “mengakhiri” perang, lalu meningkatkan eskalasi.

Setelah setiap kegagalan, ia kembali muncul dengan rencana baru yang dipromosikan sebagai solusi akhir.

Inilah yang terjadi kini, ketika Netanyahu mengumumkan strategi pendudukan Kota Gaza. Sebagaimana pada tahap-tahap sebelumnya, pandangan dan analisis para pengamat akan beragam.

Namun, satu pelajaran pokok dari pengalaman lalu kerap diabaikan: Netanyahu tidak pernah memiliki strategi yang dirancang dengan matang.

Yang ada hanyalah strategi tambal-sulam—menggantikan kegagalan sebelumnya dengan rencana baru yang digambarkan bak “jurus pamungkas”.

Pola ini lahir dari keengganan Netanyahu untuk mengakui adanya analisis objektif terhadap keseimbangan kekuatan yang selama ini menggagalkan rencana-rencananya.

Dan di Gaza, masih banyak faktor yang berpotensi menggagalkan strategi pendudukan Kota Gaza—bahkan mungkin sebelum rencana itu benar-benar dimulai.

*Munir Shafiq Asal adalah seorang pemikir Islam Arab, anggota Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional. Tulisan ini diambil dari situs Aljazeera.net dengan judul “Limādzā Turāji’ Nitanyāhū Fajatan ‘An Qarār Iḥtilāl Ghazah Bil Kāmil?”.