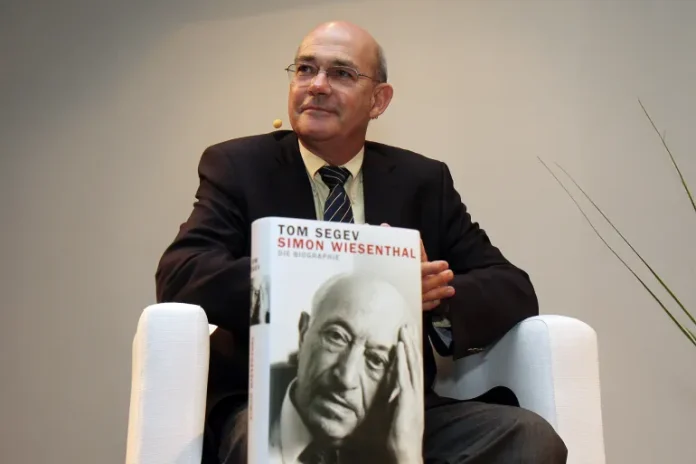

Sejarawan terkemuka Israel, Tom Segev, dalam wawancara khusus yang penuh refleksi menjelang usianya yang ke-80, menyatakan bahwa ia kini percaya proyek Zionisme adalah sebuah kesalahan sejak awal.

Ia menilai gerakan tersebut gagal memenuhi janji-janjinya—baik kepada warga Yahudi maupun kepada rakyat Palestina yang terdampak langsung oleh kelahirannya.

Wawancara mendalam itu dimuat dalam Haaretz, surat kabar tempat Segev mengabdi selama puluhan tahun sebagai jurnalis dan penulis sejarah kritis.

Dalam kesempatan itu, Segev mengungkap kisah pribadi yang mengejutkan. Keyakinan yang ia pegang sepanjang hidup bahwa ayahnya gugur dalam Perang 1948 ternyata tidak benar.

Kisah ayah yang salah

Segev, yang lahir di Yerusalem pada 1945 dari pasangan imigran Jerman yang melarikan diri dari Nazi, mengaku telah hidup lama dengan identitas sebagai “anak yatim perang”.

Ia percaya ayahnya, Heinz Schwerin, tewas ditembak saat bertugas sebagai penjaga dalam perang kemerdekaan Israel.

Namun, fakta itu ternyata hanyalah narasi yang diciptakan oleh ibunya demi menjaga citra heroik sang ayah.

Kebenaran baru terbongkar bertahun kemudian, lewat penuturan kakak perempuannya serta dokumen resmi dari Kementerian Pertahanan Israel.

Sang ayah rupanya meninggal karena jatuh dari pipa saluran air saat mencoba mengantarkan kopi ke rekan-rekannya—sebuah kecelakaan biasa, bukan aksi heroik di medan perang.

“Ketika kecil, saya dengan bangga mengatakan bahwa saya anak dari seorang pahlawan. Ternyata itu bagian dari kisah fiktif yang dirancang untuk menopang narasi kolektif masyarakat saat itu,” ujar Segev.

Kritik terhadap zionisme

Dalam pandangannya yang tajam terhadap sejarah, Segev mempertanyakan motivasi awal dari pendirian negara Israel.

Ia mengungkap bahwa orang tuanya bahkan bukan penganut ideologi Zionis dan sempat merencanakan kembali ke Jerman usai Perang Dunia II.

Sebagai sejarawan, Segev dikenal melalui karya-karya monumental seperti 1967, The Seventh Million, dan Soldiers of Evil.

Ia konsisten dalam membongkar mitos-mitos nasionalisme dan menyuarakan pentingnya skeptisisme dalam memahami sejarah resmi.

“Memori kolektif kita sering kali dibentuk oleh mitos dan ilusi. Tugas sejarawan adalah mempertanyakan semuanya, bahkan kebenaran yang dianggap sakral,” ungkapnya.

Ia juga menyebut proyek Zionisme gagal menciptakan perdamaian dan stabilitas yang dijanjikan.

Menurutnya, konflik yang terus terjadi, terutama tragedi kemanusiaan di Gaza, menjadi bukti bahwa tujuan awal Zionisme telah meleset jauh.

Antara Yerusalem dan Berlin

Dalam memoarnya yang ditulis dalam bahasa Jerman berjudul Jerusalem-Berlin Corner, Segev mencoba menulis tentang dirinya seolah menulis tentang orang lain.

Ia mengaku masih belum pernah mengunjungi makam ayahnya di Bukit Zaitun, meski makam itu bisa ia lihat dari jendela rumahnya sendiri.

“Sejarah pribadi saya sendiri pun adalah narasi yang terus berubah. Bahkan yang paling pribadi bisa jadi bagian dari kebohongan yang lebih besar,” katanya.

Kini, di usia senjanya, Segev tengah mengerjakan proyek sejarah baru tentang komunitas Yahudi di Gaza, dari masa kuno hingga era Benjamin Netanyahu.

Ia menekankan pentingnya kejujuran dalam menulis sejarah, terlepas dari betapa menyakitkannya kebenaran tersebut.

“Saya belajar untuk tidak mempercayai narasi apa pun tanpa verifikasi. Fakta—betapapun tak nyaman—adalah satu-satunya pegangan kita dalam menulis sejarah,” tutupnya.

Sejarah yang diragukan

Tom Segev, sejarawan dan jurnalis kawakan Israel, terus mengguncang narasi resmi Israel dengan kisah pribadinya yang penuh keraguan dan refleksi tajam.

Di usianya yang ke-80, ia semakin vokal dalam membongkar mitos-mitos yang menyelimuti sejarah negaranya, termasuk kisah masa kecilnya sendiri yang ternyata banyak diselimuti ketidakbenaran.

Segev mengungkap bahwa kisah ibunya tentang ayahnya yang melarikan diri dari kamp konsentrasi Nazi ternyata tidak sesuai dengan fakta sejarah. Secara kronologis, pelarian itu tidak mungkin terjadi.

“Aku menganggapnya pahlawan, namun cerita itu tidak benar,” katanya.

Masa kecil di Yerusalem dan tawanan karena seekor keledai

Segev tumbuh di Yerusalem antara Perang Kemerdekaan 1948 dan Perang Enam Hari 1967. Ia mengenang masa kecilnya dengan nada getir sekaligus jenaka, termasuk kejadian ketika ia dan temannya ditahan oleh tentara Yordania setelah mencoba mengembalikan keledai yang tersesat.

“Aku menyukai Yerusalem Lama dan keanehan orang-orang di dalamnya. Sebelum berubah menjadi kota yang tak tertahankan,” kenangnya.

Ketika ditanya tentang alasan tetap tinggal di Yerusalem, jawabannya singkat dan puitis.

“Dari jendela, aku bisa melihat tembok kota tua, Bukit Zaitun, dan Laut Mati. Itu sudah cukup bagiku,” jawabnya.

Penolakan terhadap dunia intelijen

Lulusan sekolah elite “Lyada” ini justru mendapat nilai rendah dalam bahasa Ibrani, yang membuat salah satu gurunya berkomentar bahwa prestasinya tidak mencerminkan potensinya.

Saat menjalani wajib militer sebagai petugas administrasi di Sekolah Tinggi Keamanan Nasional, Segev mendapat tawaran dari badan intelijen Mossad untuk belajar bahasa Mandarin di Harvard dan bekerja sebagai agen. Ia menolak.

“Dia bilang aku akan mendapat mobil di Amerika. Tapi aku tak mau jadi mata-mata di bawah tiang lampu di Hanoi,” ucap Segev sambil menyindir.

Bahkan dia keliru saat mengatakan Hanoi bukan di Tiongkok.

Kecintaan pada sejarah dimulai dari tanda tangan

Kecintaan Segev terhadap sejarah dimulai sejak usia muda ketika ia mulai mengoleksi tanda tangan tokoh-tokoh dunia.

Ia menulis surat kepada pemimpin dunia dan menerima balasan dari Winston Churchill, John F. Kennedy (yang ternyata adalah hasil cetakan), dan bahkan Paus Yohanes XXIII yang mengirim tanda tangan melalui dua biarawan di jalanan Yerusalem.

Dalam disertasi doktoralnya yang kemudian diterbitkan sebagai buku Soldiers of Evil, Segev menelusuri kehidupan para komandan kamp konsentrasi Nazi.

Ia mewawancarai keluarga mereka dan mengkaji motif bergabung mereka dengan mesin pembunuhan Nazi.

Ia menolak gagasan banality of evil (kebanalan kejahatan) dari Hannah Arendt, teman ibunya. “Eichmann bukan pegawai biasa,” tegasnya. “Ia bertindak berdasarkan keyakinan ideologis.”

The Seventh Million dan kritik terhadap memori Holocaust

Melalui buku terkenalnya The Seventh Million, Segev mengkritik cara Israel membingkai Holocaust.

Menurutnya, tragedi itu seharusnya menjadi dasar bagi demokrasi dan nilai-nilai kemanusiaan, bukan pembentukan identitas nasional yang anti-kritik.

“Anak-anak diajarkan bahwa Holocaust berarti tetap tinggal di Israel, bukan memperjuangkan hak asasi manusia,” tulisnya.

Ia juga mencatat bagaimana memori Holocaust berubah dari kenangan kolektif yang sunyi pada 1950-an menjadi memori keluarga yang politis dan digunakan untuk membenarkan keputusan militer dan politik.

Dalam buku itu, Segev menyebut Israel sebagai negara yang terisolasi, berbeda dalam agama, budaya, dan nilai, hidup dalam bayang-bayang ancaman dan kekhawatiran permanen.

Kritik terhadap Netanyahu dan perbandingan yang berbahaya

Segev juga mengecam retorika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang menyamakan Hamas dengan Nazi serta menggambarkan serangan 7 Oktober sebagai bencana terburuk bagi Yahudi sejak Holocaust.

“Selama Perang 1948, 6.000 warga Israel tewas. Jumlah itu belum terjadi dalam perang kali ini,” ujarnya.

Ia memperingatkan bahwa perang di Gaza kini bisa jadi mulai “bersaing” dalam memori kolektif dengan Holocaust itu sendiri.

Mengungkap diskriminasi internal

Dalam bukunya 1949: The First Israelis, Segev mengungkap kebijakan diskriminatif terhadap Yahudi Mizrahi (dari Timur Tengah dan Afrika Utara), dibandingkan dengan Yahudi Ashkenazi dari Eropa Timur.

Salah satu dokumen dari Badan Yahudi menyatakan: “Lebih baik menempatkan orang Polandia di hotel, dan mengirim Yahudi dari Turki dan Libya ke kamp-kamp.”

Segev menilai diskriminasi ini sebagai cerminan dari “pilihan kasta” yang dibuat secara sadar oleh para pemimpin Israel awal.

Kemenangan yang mahal

Dalam 1967, Segev menunjukkan bagaimana kemenangan Israel dalam Perang Enam Hari justru membuka jalan menuju pendudukan dan konflik yang berkepanjangan, alih-alih perdamaian.

Sedangkan dalam One Palestine, Complete, ia menggambarkan masa mandat Inggris sebagai periode hidup berdampingan yang rapuh, yang pada akhirnya menuju konflik tak terhindarkan.

Ia menilai kegagalan paling besar Zionisme adalah tidak mengembalikan wilayah yang direbut dalam perang, termasuk Yerusalem Timur, pada hari ketujuh pascaperang.

“Tidak ada dari itu yang benar-benar penting bagi kami saat itu. Seharusnya dikembalikan, bahkan tanpa kesepakatan damai,” ujarnya.

Mengungkap Ben-Gurion

Dalam biografi A State at Any Cost, Segev merobohkan gambaran heroik David Ben-Gurion, menggambarkannya sebagai tokoh yang cemas, sering terputus dari kenyataan, dan kerap berselingkuh.

“Dia adalah manusia, dengan segala kelemahannya,” tulis Segev.

Mencari Kebenaran Lewat Diri Sendiri

Kini, dengan proyek terbarunya tentang sejarah orang Yahudi di Gaza, Segev terus mempertanyakan narasi resmi negaranya.

“Mungkin menulis tentang diriku sendiri adalah caraku bertanya: Siapa kita? Apa yang telah kita lakukan? Dan apa yang akan kita lakukan terhadap diri kita sendiri?” katanya.

Dalam setiap halaman bukunya, Tom Segev mengajak pembaca untuk tidak menerima sejarah begitu saja.

Sebab, seperti yang selalu ia tekankan bahwa tugas sejarawan adalah meragukan.

Sejarawan yang mengguncang mitos

Segev menolak label “sejarawan baru” yang sering disematkan padanya. Meski karya-karyanya telah membuka banyak narasi resmi yang selama ini tak tersentuh.

Ia menegaskan bahwa tujuannya bukan menghancurkan mitos, melainkan hanya menunjukkan apa yang sebenarnya ada di dalam arsip.

“Aku hanya membuka dokumen-dokumen di tahun 1980-an dan berkata: ini bukan sejarah yang diajarkan kepada kita di sekolah,yang diajarkan hanyalah mitos dan doktrin,” ujarnya.

Antara dokumentasi dan ideologi

Meski sering dituduh anti-Zionis, Segev tidak melihat dirinya sebagai ideolog.

“Saya bukan seorang filsuf atau aktivis. Saya hanya membaca dokumen dan mencatat apa yang saya temukan,” katanya.

Ia menyadari bahwa sejak awal, proyek Zionis berusaha menampilkan diri lebih indah daripada kenyataan yang ada.

Ketika ditanya apakah ia melihat solusi untuk konflik Israel-Palestina, jawabannya lugas dan pesimistis.

“Saya sampai pada kesimpulan bahwa konflik ini tidak punya solusi, karena ia tidak berdasarkan logika, melainkan identitas. Setiap pihak merasa bahwa seluruh tanah ini miliknya, dan setiap kompromi adalah pengorbanan sebagian dari identitas itu. Kita butuh peristiwa besar dan dramatis untuk mengubah pola pikir kita,” terangnya.

Sebuah pengakuan di usia 80

Dalam refleksi pribadinya yang langka, Segev menyatakan bahwa di usia 80, ia mulai berpikir bahwa mungkin proyek Zionis itu sendiri sejak awal tidak tepat.

“Mayoritas orang Israel hari ini tidak tinggal di sini karena mereka Zionis, tapi karena mereka pengungsi. Bahkan mayoritas penyintas Holocaust tidak datang ke Israel. Jadi, apakah Zionisme adalah cerita sukses? Saya rasa tidak. Bahkan tidak memberikan rasa aman bagi orang Yahudi. Justru hidup di luar Israel lebih aman,” katanya.

Tragedi Gaza dan rasa bersalah

Pasca serangan 7 Oktober dan perang yang terjadi di Gaza, Segev mengaku dilanda rasa bersalah yang mendalam.

“Seperti orang lain, saya terkejut oleh peristiwa itu dan oleh penyanderaan. Tapi sejak awal perang, saya merasa ada beban moral yang tidak bisa saya hilangkan: rasa bersalah terhadap puluhan ribu korban jiwa, separuh dari mereka warga sipil, termasuk 10 ribu anak-anak di Gaza,” tutur Segev.

Bagi Segev, kekejaman Hamas tidak membenarkan pembalasan massal. Ia melihat apa yang terjadi sebagai “nakba kedua” — pengusiran besar-besaran yang berpotensi terjadi.

Ia curiga Netanyahu mungkin melihat dalam situasi ini peluang untuk membuat perubahan demografis besar-besaran, sembari mengklaim kejayaan Zionisme.

Ia juga terkejut dengan sejauh mana ide-ide Presiden AS Donald Trump — seperti deportasi massal — diterima secara terbuka di Israel.

“Kini, mengatakan bahwa orang Arab harus diusir telah menjadi hal yang bisa diterima secara public,” imbuhnya.

Kekhawatiran untuk generasi mendatang

Segev mengaku khawatir akan nasib para generasi yang akan datang.

“Saya sangat khawatir untuk cucu-cucu saya. Saya tidak tahu di mana mereka bisa menemukan kebahagiaan di dunia ini,” katanya.

Cerita yang menyentuh adalah hubungannya dengan seorang anak Ethiopia bernama Itayou Abraha yang ia temui pada tahun 1991 saat meliput operasi pemindahan Yahudi Ethiopia ke Israel.

Segev begitu terkesan dengan senyum cerdas anak itu sehingga ia memutuskan untuk mendokumentasikan perjalanannya menjadi warga Israel.

Hubungan mereka tumbuh hingga menjadi ikatan seperti ayah dan anak, meskipun tidak resmi. Hari ini, Itayou adalah seorang insinyur listrik di industri kedirgantaraan Israel.

Protes, politik, dan demokrasi yang palsu

Meski terkadang ikut serta dalam aksi protes, Segev skeptis terhadap klaim bahwa Israel sedang menuju perang saudara.

Ia melihat para demonstran sebagai sisa-sisa elite lama yang kehilangan dominasi, sementara mayoritas rakyat tetap mendukung Netanyahu.

Menurutnya, demokrasi Israel sejak awal tidak pernah sepenuhnya demokratis.

“Orang Arab di Israel hidup di bawah pemerintahan militer selama 20 tahun. Lalu datang Perang 1967, dan sejak itu, rakyat Palestina di wilayah pendudukan menjalani pola pemerintahan yang sama,” ungkapnya.

Ia juga meremehkan kekhawatiran akan “kudeta yudisial” yang dibicarakan luas baru-baru ini.

“Apa yang terjadi hari ini bisa berubah besok. Kita pernah melalui masa yang jauh lebih kelam, seperti skandal Lavon atau pembantaian Sabra dan Shatila. Setiap kali tampaknya segalanya runtuh, hidup entah bagaimana kembali seperti biasa,” ujarnya.

Belajar dari kesalahan

Segev dengan jujur mengakui kesalahan penilaiannya di masa lalu. Setelah Perang 1967, ia pernah menemani Matityahu Drobless, kepala Divisi Permukiman Badan Yahudi, yang menunjukkan peta rencana pembangunan pemukiman.

Segev kala itu menganggap rencana itu mimpi kosong.

“Saya pikir itu tidak akan pernah terjadi. Dari situ saya belajar: jangan pernah menulis kecuali tentang apa yang sudah benar-benar terjadi. Prediksi selalu meleset,” jelasnya.

Dalam satu kalimat ringkas namun dalam maknanya, ia menutup.

“Kita harus ingat bahwa mayoritas penyintas Holocaust tidak datang ke Israel, dan mayoritas Yahudi dunia juga tidak datang. Mereka bisa saja datang, tapi mereka tidak ingin. Jadi, Zionisme bukanlah cerita sukses besar. Ia bahkan tidak memberikan keamanan bagi orang Yahudi. Hidup di luar Israel lebih aman,” pungkasnya.