Oleh: Saleh Heringguhir

Gencatan senjata antara Hamas dan Israel resmi dimulai pada Ahad, 19 Januari lalu, diumumkan langsung oleh Perdana Menteri (PM) Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, pada Rabu waktu setempat (15/1).

Kesepakatan ini merupakan gencatan senjata kedua sejak perang dimulai pada 7 Oktober 2023, ketika pejuang Hamas melancarkan serangan ke Israel, menewaskan 1.200 orang dan menyandera 250 orang.

Serangan Hamas dengan nama operasi Taufan Al-Aqsa itu amat eksplosif sebagai balasan terhadap penjajah Israel yang terus melakukan genosida terhadap rakyat Palestina. Israel pun melancarkan serangan balik, menewaskan 46.645 warga Palestina dan melukai lebih dari 110.000 orang di Gaza, menurut data Kementerian Kesehatan Palestina, dilansir CNN.

Gencatan senjata pertama pernah terjadi pada November 2023, tapi hanya sepekan dan setelah itu perang berkobar lagi. Tapi dalam sepekan itu, 105 sandera yang ditahan Hamas dibebaskan, Israel juga melepaskan 240 tahanan Palestina.

Gencatan senjata pada Januari 2025 ini dibantu negara-negara mediator yakni Qatar, Mesir, dan AS, yang bernegosiasi selama 411 hari atau hampir 14 bulan dengan menghasilkan tiga tahapan.

Pertama, penghentian perang, pembebasan sandera kedua belah pihak, dan masuknya suplai bantuan kemanusiaan ke Gaza. Periode ini mulai Ahad 19 Januari hingga enam minggu ke depan.

Kedua, pembebasan lanjutan sandera yang tersisa dan penarikan pasukan Israel dari koridor Netzarim di Gaza tengah. Koridor sepanjang 7 km yang dibangun militer Israel ini membagi Gaza utara dan selatan dan keukeuh dipertahankan Israel. Ketiga, penarikan sepenuhnya pasukan Israel dan dimulainya rekonstruksi Gaza selama 3-5 tahun, diawasi Qatar, Mesir, dan PBB.

Program Rekonstruksi Gaza

Mari kita fokus pada tahapan ketiga ini yakni rekonstruksi Gaza – wilayah yang hancur lebur akibat genosida Israel.

Jalur Gaza merupakan daratan yang terletak di antara Israel dan Laut Tengah, berbatasan langsung dengan Mesir. Britannica menyebut Gaza sebagai salah satu wilayah pemukiman terpadat di dunia, dihuni 2,2 juta jiwa pada 2023, mengacu sensus UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East). Luas wilayahnya hanya 140 mil persegi atau 363 km2, lebih kecil dari Jakarta yang seluas 255 mil persegi atau 661 km2.

Perang selama 15 bulan tanpa henti itu berimbas pada lebih dari 2 juta penduduk Gaza kehilangan tempat tinggal dan berjuang mengais kebutuhan pokok.

Gencatan senjata ini menjadi kabar baik bagi rakyat Gaza, umumnya buat Palestina. Sayangnya, membangun kembali wilayah yang hancur itu butuh puluhan tahun dan menghabiskan biaya puluhan miliar dolar AS.

Dima Toukan, sarjana Middle East Institute, memprediksi fase rekonstruksi Gaza kemungkinan masih lama atau bisa jadi tidak akan pernah terjadi sama sekali. “Jalan ke depan setelah fase pertama perjanjian itu penuh dengan tantangan dan masih belum jelas,” katanya dikutip NPR.

PBB memperkirakan butuh anggaran US$50 miliar atau setara dengan Rp775 triliun (asumsi kurs Rp15.500/US$) demi membangun kembali Gaza. Setidaknya butuh satu dekade atau 10 tahun, itu pun skenario paling optimistis.

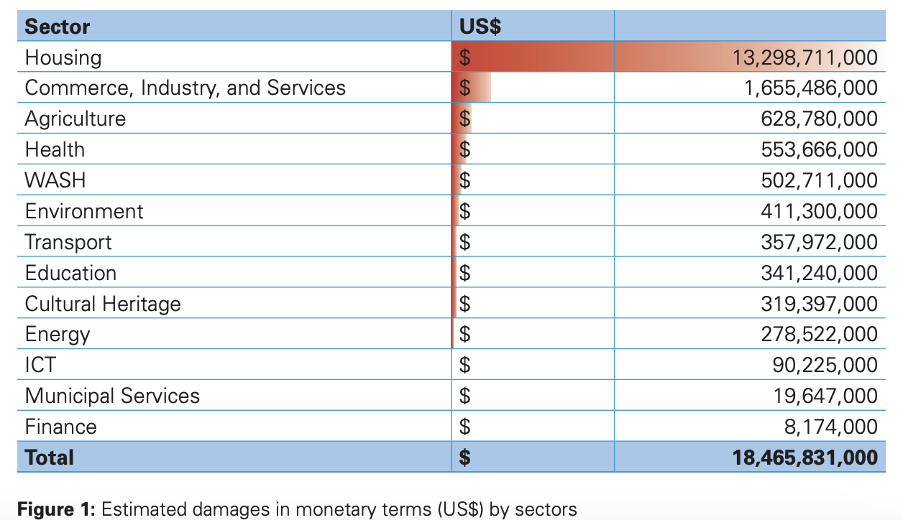

September tahun lalu, PBB merilis laporan bertajuk “Economic costs of the Israeli occupation for the Palestinian people”. Isinya mengestimasi kerusakan infrastruktur Gaza sejak awal perang hingga akhir Januari 2024 yang mencapai US$18,5 miliar atau setara Rp287 triliun.

Dari data PBB itu, sebagian besar kerusakan terjadi pada infrastruktur hunian, industri, areal komersial, dan layanan. Fasilitas utilitas seperti listrik, pembuangan limbah, air, dan komunikasi juga tidak berfungsi di Gaza, sebagian besar rumah sakit dan sekolah pun hancur. “Setidaknya satu juta orang tidak akan memiliki rumah untuk kembali,” kata Shelly Culbertson, peneliti senior di lembaga think-tank RAND, dilansir NPR.

Namun patut juga dihitung adalah kerugian non-material yang tak terhingga nilainya. “Apa yang kita saksikan bukan hanya kerusakan material di Gaza, tapi juga kerusakan tatanan kehidupan Palestina di daerah kantong itu,” tegas Somdeep Sen, Associate Professor Universitas Roskilde, Denmark.

Kerusakan immaterial ini juga divalidasi lewat laporan PBB soal Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index/HDI) per Oktober 2024, setahun setelah perang dimulai. Ini adalah indikator yang mengukur pembangunan SDM rata-rata suatu negara. Skor HDI Palestina anjlok ke 0,643–level tahun 2000 atau mengalami kemunduran 24 tahun. Sementara HDI Gaza melorot ke 0,408, level tahun 1955, sehingga menghapus kemajuan selama lebih dari 69 tahun.

Yang juga bikin geleng-geleng adalah PBB memproyeksikan Gaza butuh waktu hingga 350 tahun guna mengembalikan tren pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pada level yang sama seperti 2022–saat mencapai rekor US$19,17 miliar atau Rp297 triliun, menurut data Trading Economics.

Dengan kerusakan yang diprediksi puluhan bahkan ratusan tahun untuk pulih, lantas siapa yang bertanggung jawab?

Mengandalkan Israel belum tentu bisa. Mesir dan Yordania juga tidak memiliki sumber daya atau kemauan politik dan ekonomi untuk pendanaan ini.

Somdeep Sen, profesor dari Universitas Roskilde, menilai perlu uluran tangan dari negara-negara teluk seperti Qatar. Pasalnya, jika nihil pendonor, sulit rasanya estimasi kebutuhan jangka panjang US$50 miliar itu terpenuhi.

Israel sebetulnya punya peran penting, baik dari sisi kebijakan militer maupun ekonomi, termasuk membuka lagi izin ekspor barang-barang yang memiliki “fungsi ganda” atau dual-use goods (sipil dan militer). “Bagaimana Israel menafsirkan perjanjian gencatan senjata dan selanjutnya, tingkat kendali militer atas Gaza akan menentukan seberapa banyak dan seberapa cepat daerah kantong itu pulih,” kata Sen.

Shelly Culbertson, peneliti RAND, juga mencermati soal pembatasan dual-use goods itu. “Daftarnya cukup luas, termasuk bahan yang diperlukan untuk rekonstruksi, seperti beton, kayu, dan baja.”

Selain Israel, AS dan Uni Eropa juga punya kans menyediakan dana. Apalagi AS menjadi bohir utama Israel usai menggelontorkan US$17,9 miliar atau setara Rp277 triliun dalam setahun buat Israel menghadapi Hamas, menurut laporan Briown University.

Tiga Skenario

Dokumen “Gaza War: Expected socioeconomic impacts on the State of Palestine” membeberkan tiga skenario guna membantu Gaza pulih. Laporan itu disusun UNDP (UN Development Programme) dan UNESCWA (UN Economic and Social Commission for Western Asia) yang dirilis 21 Oktober 2024.

Ketiga skenario itu yakni Pemulihan Dini Terbatas (restricted early recovery/RER), Tanpa Pemulihan Dini (no early recovery/NER) sama sekali, dan Pemulihan Dini Tidak Terbatas (non-restricted early recovery/NRER).

Dua skenario pertama ini tetap memberlakukan larangan ketat terhadap pekerja Palestina dan pemotongan “pendapatan izin” atau pendapatan pajak Otoritas Palestina (PA). Perbedaan kedua skenario itu ada pada tingkat bantuan kemanusiaan.

Untuk Pemulihan Dini Terbatas, tingkat bantuan kemanusiaan diasumsikan sebesar US$280 juta atau Rp4,34 triliun per tahun, sedangkan Tanpa Pemulihan Dini itu bantuannya tetap tak berubah dari saat ini. Kedua skenario ini sama-sama butuh 10 tahun, cerminan bahwa mengandalkan bantuan kemanusiaan demi pemulihan Negara Palestina itu tidak cukup.

Adapun skenario Pemulihan Dini Tidak Terbatas, pembatasan terhadap pekerja Palestina dicabut, dan pendapatan bea cukai yang ditahan dikembalikan ke PA. Pada skenario ini, selain bantuan kemanusiaan US$280 juta, ada juga bantuan US$290 juta per tahun untuk upaya pemulihan. Hasilnya, produktivitas diprediksi naik 1% per tahun yang memungkinkan ekonomi pulih dan mengembalikan pembangunan Palestina ke jalurnya.

Skenario ini juga memprediksi angka kemiskinan membaik signifikan, lebih banyak rumah tangga bisa mengakses layanan dasar dan tingkat pengangguran turun tajam, bahkan ditaksir turun menjadi 26%.

Secara keseluruhan, tanpa investasi pembangunan yang signifikan dan pencabutan pembatasan ekonomi, berat rasanya bagi Palestina untuk pulih jika hanya mengandalkan bantuan kemanusiaan.

Tantangan terbesar

Salah satu tantangan terbesar pemulihan Gaza, menurut Mark Jarzombek, profesor sejarah arsitektur di Massachusetts Institute of Technology (MIT), adalah infrastruktur di sana. Porak-porandanya Gaza ini berbeda dengan kondisi Dresden, kota di Jerman yang luluh lantak akibat dibom jelang akhir Perang Dunia II (13-15 Februari 1945).

Dresden lebih cepat pulih karena bangunan-bangunan di era itu sebagian besar terbuat dari batu bata dan kayu, jadi ketika dibom bekasnya hanya meninggalkan tumpukan besar material itu. Sementara bangunan di Gaza banyak terbuat dari baja dan beton, butuh ekstra tenaga, sumber daya, dan dana yang mahal. Apalagi dilakukan di daerah yang penduduknya tidak dapat bergerak bebas.

“Jadi Anda enggak bisa hanya meminta warga sipil setempat untuk membongkar bekas reruntuhan. Butuh peralatan khusus: buldoser, derek,” kata Jarzombek.

Sistem air, pembuangan limbah, dan listrik semuanya vital. Gaza sangat bergantung pada pabrik desalinasi untuk memasok air sebelum perang, tapi banyak yang hancur. Infrastruktur listrik juga hampir lumpuh, jadi sulit memulihkan layanan tersebut. “Bom penghancur bunker Israel yang digunakan menghancurkan terowongan Hamas juga mungkin merusak tanah di bawah bangunan,” kata Jarzombek.

Itu artinya membangun kembali Gaza butuh prioritas apa yang akan dibangun kembali dan kapan dilakukan. Namun jalan menuju pemulihan total berpotensi berlarut-larut. Keterlarutan ini juga ditambah dengan pemerintahan di Gaza yang belum solid. Hamas sempat melemah akibat serangan non-stop Israel yang membidik pucuk pimpinan. Tercatat sudah enam tokoh Hamas telah syahid: Syekh Ahmed Yassin (22 Maret 2004), Abdelaziz Rantissi (17 April 2004), Saleh al-Aruru (2 Januari 2024), Mohammed Deif (13 Juli 2024), Ismael Haniyeh (31 Juli 2024), dan terakhir Yahya Sinwar (16 Oktober 2024).

Sorotan kini ada pada Otoritas Palestina (PA), kendati faktanya mereka punya track record yang buruk, tak punya banyak legitimasi bahkan di mata warga Palestina.

PA sebetulnya lahir dari hasil Perjanjian Oslo 1993-1995, ketika Israel mengakui Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai perwakilan rakyat Palestina. PA yang didominasi faksi Fatah yang dibentuk oleh mantan pemimpin PLO Yasser Arafat itu kini dipimpin Presiden Mahmoud Abbas.

PA punya perbedaan ideologi dengan faksi saingannya, Hamas. Pada 2007, Hamas mengusir PA dari Gaza setelah kedua faksi bertentangan.

Israel sejauh ini menolak adanya peran Hamas dalam pemerintahan Gaza. Tapi Israel juga menentang keras pemerintahan PA, meski selama ini PA memerintah wilayah Tepi Barat yang diduduki. “Artinya tidak akan ada birokrasi pusat yang akan mengawasi pembangunan kembali [Gaza] dalam skala besar,” kata Jarzombek.

Kondisinya berbeda dari Ukraina ketika kota-kota dan desa-desa rusak parah akibat perang dengan Rusia, tapi ada otoritas negara yang bekerja, mengambil keputusan penting, dan sokongan dana untuk pemulihan.

Siapa yang akan membuat keputusan semacam itu di Gaza, dengan cara yang akan diterima Israel, Arab Saudi, Qatar, atau siapapun yang mendanai pemulihan Gaza? “[Ini] tidak jelas,” kata Jarzombek.

Belum lagi kekhawatiran soal potensi korupsi, kejadian ini belajar dari kontraktor dan pejabat AS yang korup selama rekonstruksi di Irak dan Afghanistan. “[Pemulihan Gaza] akan sulit untuk membelanjakan uang dengan akuntabilitas,” kata Culbertson.

Banyak yang mendukung PA, salah satunya PM Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, yang berharap PA kembali berperan aktif dalam pemerintahan Gaza usai kesepakatan gencatan senjata. “Kami berharap melihat PA kembali ke Gaza. Kami berharap melihat pemerintah yang benar-benar akan menangani masalah-masalah rakyat di sana,” katanya dalam pertemuan World Economic Forum (WEF) Davos 2025, Selasa (21/1/2025), dilansir Reuters.

Presiden Prancis Emmanuel Macron juga lebih pro jika PA yang menjadi penanggung jawab di Gaza, tapi komentarnya lebih pro-Israel. “Kesepakatan ini harus sepenuhnya mencakup Otoritas Palestina dan masa depan Gaza harus diarahkan pada pembentukan Negara Palestina, tak ada lagi pembantaian buat warga Israel,” kata kantor Presiden Prancis yang melaporkan percakapan Macron dan Abbas melalui telepon pada Minggu (19/1/2025), dikutip Barrons.

Namun problematikanya, PA selama ini dikenal sebagai pemerintahan yang korup dan kerap memakan bantuan. Jajak pendapat pada Juni 2023 oleh the Palestinian Center for Policy and Survey Research menunjukkan 63 persen warga Palestina percaya bahwa Otoritas Palestina merupakan beban bagi mereka, sementara 80 persen tidak puas dengan kinerja Abbas.

Namun yang jelas, selain hambatan besar ini, penting bagi Gaza terus memperjuangkan kepentingan dalam upaya rekonstruksinya, kendati perjuangan ini butuh waktu yang tidak singkat.

“Warga Palestina di Gaza telah melalui banyak siklus kehancuran dan pembangunan kembali, paling tidak sejak dimulainya pengepungan [Israel],” kata Sen, profesor Universitas Roskilde. “Sering kali ada asumsi yang sangat keliru bahwa rekonstruksi akan berlangsung cepat. [Padahal] jarang sekali [terjadi], katanya.

Penulis adalah alumnus UIN Jakarta, mantan wartawan ekonomi dan pasar modal, kini fokus menulis isu-isu ekonomi negara-negara Timur Tengah